史実と実在の刀剣が物語を支える、唯一無二のエンターテイメントへ。

約10年ほど前にリリースされた育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」。その歩みは、一般的なゲームの寿命を軽く越え、今なお多くの人を惹きつけ続けています。むしろ近年は、ゲームの枠を超越して、アニメ、舞台、ミュージカル、さらには歌舞伎にまで活動領域を広げ、その存在感は年々増しているようにすら感じられます。

刀剣乱舞の世界観は、驚くほどシンプルです。プレイヤーは“審神者(さにわ)”と呼ばれ、歴史改変を目論む敵から過去を防衛する役割を担います。そして実際に敵と戦うのが、日本刀を擬人化した“刀剣男士”です。刀剣男士とは、実在の日本刀が人格を得た存在であり、それぞれが固有の来歴や歴史上の物語を背負っています。その背景が、性格や佇まい、戦い方にまで反映されている点が大きな特徴です。モチーフとなる刀剣は、短刀や脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣といった複数の刀種に分かれており、それぞれに異なる役割と個性が与えられています。2次元のイケメンキャラクターという入口の親しみやすさに加え、第一線で活躍する声優陣の起用によって、キャラクターの完成度は非常に高いものとなりました。

そこに、メディアミックス展開が重なります。アニメではゲームの世界観を踏襲した物語が描かれ、舞台やミュージカル、歌舞伎においても、衣装やキャラクター造形の再現度は高く、媒体が変わっても、同じテイストで刀剣乱舞を楽しめる設計がなされています。

実在の日本刀をモチーフとしていることが、物語の厚みを形成していることに異論はありません。三日月宗近や加州清光、和泉守兼定といった名刀は、作品内の存在にとどまらず、実際に博物館や美術館で鑑賞することができます。フィクションでありながら、現実の歴史や文化財へと自然に関心が広がる。この距離感の絶妙さこそが、刀剣乱舞が“学びと娯楽の中間”に立つコンテンツとして支持される理由です。近年では博物館とのコラボイベントも定着し、地域や観光への波及効果を生むなど、文化装置としての役割も担うようになりました。

舞台やミュージカルでは、いわゆる2.5次元と呼ばれる若手俳優陣が活躍し、歌舞伎では現代劇にも通じる台詞回しによって、伝統芸能に馴染みのない層にも親しみやすい世界観が築かれています。こうした歴史と現代の距離感の巧みさが、長く愛される原動力なのでしょう。

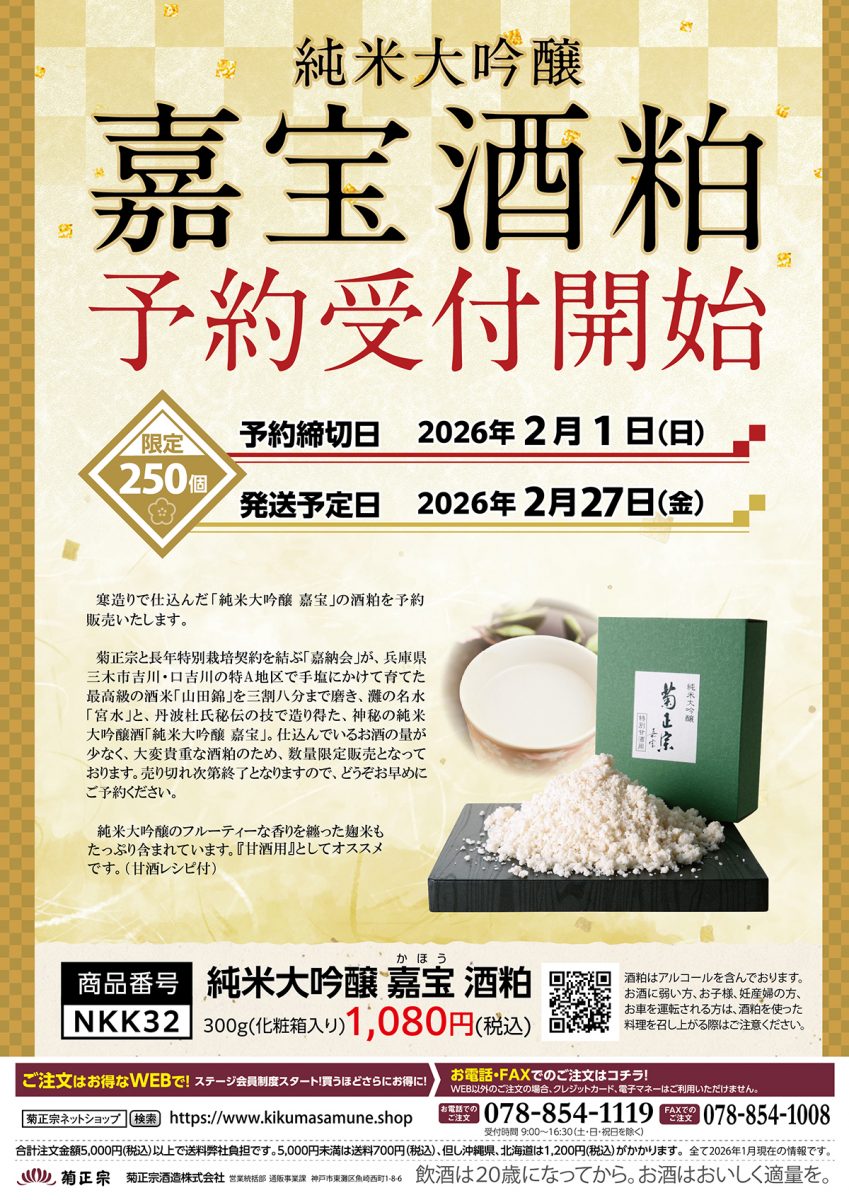

さらに、キャラクターを応援する推し活文化も、刀剣乱舞人気を下支えしています。企業とのコラボレーションはその象徴で、菊正宗でも化粧水や美容液とのコラボ商品を絶賛発売中です。京極正宗や加州清光、一文字則宗のお手入れポーチセット第1弾に加え、第2弾として鶴丸国永、日向正宗、豊前江の各種ポーチセットも高い支持を集めています。

刀剣乱舞は、単なる流行作品ではありません。十年という時間をかけて、歴史と現代、娯楽と文化を静かにつなぎ続ける存在へと成長した、稀有なコンテンツなのです。そして、これから先、どんな展開が待ち受けているのか、その期待は尽きません。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/