池波作品の魅力は、緻密なストーリー設定と、江戸の食文化のリアルな描写。

1923年(大正12年)に生まれた

池波正太郎の生誕100年を記念した

2年にもわたる映像化プロジェクトが

佳境を迎えています。

2023年(令和5年)に

劇場公開された

「仕掛人・藤枝梅安」の2作、

そして2024年(令和6年)

5月10日から公開中の映画

「鬼平犯科帳 血闘」。

これらに「剣客商売」を加えて、

池波正太郎の三大シリーズ

と呼ばれています。

「鬼平」は1968年(昭和43年)、

「剣客」「梅安」は

1972年(昭和47年)に連載が始まり、

池波が1990年(平成2年)に

67歳で亡くなる数年前まで

書き継がれました。

もちろん

これらのシリーズ以外にも

数多くの時代小説やエッセイなどを

世に送り出しています。

三大シリーズの時代設定は

1780年代(安永、天明)から

1800年代(享和、文化)

にかけての約25年間、

10代将軍・家治から

11代将軍・家斉の時代です。

物語の舞台は

大川(隅田川)界隈を中心に

繰り広げられます。

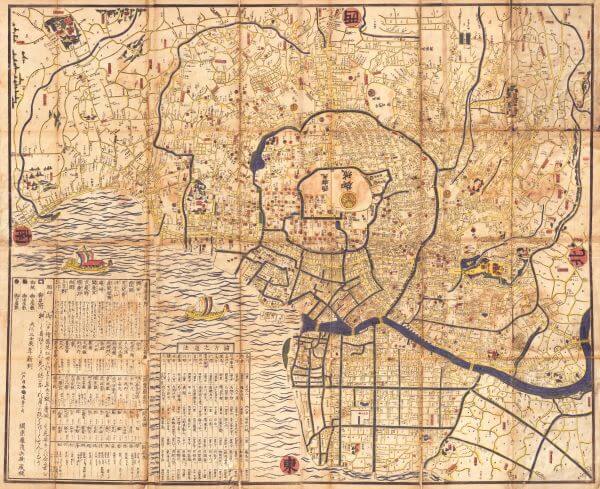

池波が執筆にあたって参考にしたのは

「江戸切絵図」と呼ばれる古地図で、

江戸市中を地域別に細かく

描き込んだものです。

この地図を元に、

主人公をはじめ登場人物の家や

近所の料理屋、長屋の路地、

行き交う辻などを

細かく設定しているため、

物語はぶれることなく、

よりリアルな描写が可能となりました。

こうした緻密な背景描写に

重ねるように紡ぎ出される

魅力ある人物描写が

池波作品のキモ。

余計な修飾語を極力省き、

登場人物の会話に導かれるように

物語は進んでいくことで

臨場感は増し、読者は作中に

引き込まれていきます。

また、時折登場する

食にまつわるシーンは、

江戸の食文化への

深い造詣がうかがえます。

池波作品のもうひとつの魅力は、

この食文化の描写です。

彼が食通であることは有名で、

彼が残した食に関する

数多くのエッセイから

それぞれの店を辿った

「池波正太郎が通った〔店〕」

という本が重版を重ねるほど。

作品づくりのため

足繁く通った京都の老舗料亭のように

高級なところだけでなく、

銀座の洋食屋のカツレツや

横浜の町中華など、

庶民的な店も少なくはありません。

たとえば「神田まつや」。

明治初期創業の蕎麦の老舗で、

江戸時代から続く

伝統の下町の味を守り続けている

庶民が集うお店です。

ここで出される日本酒は、

辛口の菊正宗のみ。

江戸時代の味を

頑なに守っているお店に

菊正宗が多いのは、

下り酒の主流であった菊正宗のお酒と

提供する料理との相性も含めた

“伝統の味”の名残りかも知れません。

池波が蕎麦をたぐりながら、

菊正宗の燗酒を嗜みつつ、

作品の構想を練っていたと考えると、

一気に親近感が湧いてきます。

さて、

彼の生誕100年を記念した

映像化プロジェクトで描かれた

「仕掛人・藤枝梅安」と

「鬼平犯科帳」は、

庶民を苦しめる許せぬ悪を

闇で仕留めるダークヒーローと、

江戸時代に実在した“火付盗賊改方

(ひつけとうぞくあらためかた)”

を主人公にした、

まさに対照的な人気作品です。

次は、

「仕掛人・藤枝梅安」と

「鬼平犯科帳」について

紐解きたいと思います。

お楽しみに。

辛口の純米酒を吉野杉の酒樽に貯蔵後、

一番香りの良い飲み頃を取り出した

純米樽酒720mL。

菊正宗ネットショップはこちらから