“枯れる季節”と思われがちな冬こそ、野菜が一番おいしくなる理由。

冬は植物が枯れるイメージがありますが、実は、私たちが鍋でよく使う冬野菜の多くは、越冬して春に花を咲かせる性質を持っています。寒さに耐えるために糖を蓄え、甘みがぐっと増すのがこの季節です。大根や白菜が冬においしく感じられるのは、まさに植物が凍結を防ぐために自らデンプンを糖に変えているからで、そのメカニズムこそが、冬ならではの豊かな味わいを生み出してくれます。とくに根菜類は成長スピードが緩やかになることで細胞がぎゅっと詰まり、噛むほどに旨みが広がる特徴があります。葉物も冬はアクが弱く、ほうれん草や春菊は、香りや甘みのバランスがとても良い季節なのです。

そんな“旬の旨さ”をもっともシンプルに味わえるのが鍋料理です。大根は太めの短冊でじっくり火を入れればとろりと甘く、白菜は白い軸を大きめに切って煮込むことで旨みがスープへ染み出します。さらに冬にこそ力を発揮する野菜として、長ねぎのとろとろ感や、ごぼうの香ばしい土の香り、かぶのなめらかな口あたり、れんこんのホクホク感も外せません。ブロッコリーやカリフラワーは意外にも鍋との相性が良く、煮ても崩れにくく濃い旨みがスープを深めてくれます。葉物は煮すぎず、ほうれん草や春菊は仕上げにさっと。煮る時間を分けるだけで野菜それぞれの甘みと香りを活かした鍋に仕上がります。

味付けは、昆布と酒、塩をほんの少し程度。それだけで冬野菜の出汁が自然と立ち上がります。素材の味が濃い時期だからこそ、調味料は控えめがおすすめ。

そして鍋のお供には、軽やかに香る「しぼりたてギンルビィ」を。果実のようなやさしい香りが、根菜の甘みや白菜のとろける旨みをふわりと引き立ててくれます。温度によって表情が変わるのも楽しいところ。冷やせばすっきり、常温ではふくらみ、ぬる燗では甘味がしっとりと開き、やわらかな香りが広がります。

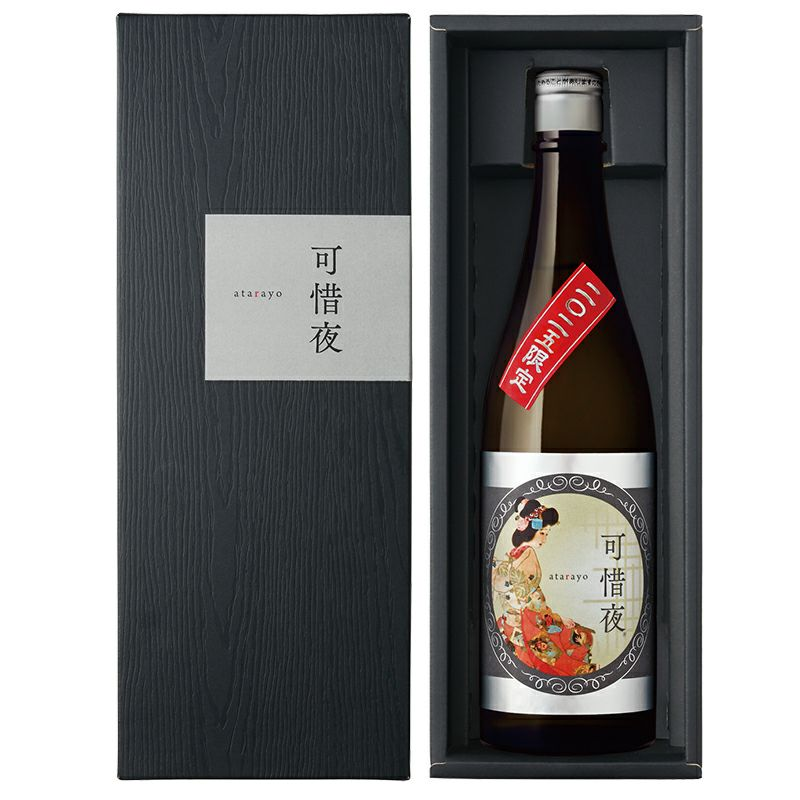

特別な夜には「可惜夜」で静かな冬の食卓をゆっくり楽しむのもまた一興です。ふくらみある味わいが魅力で、冷やすと凛とした表情となり、後味を清らかに整えてくれる一本です。

冬の野菜は“寒さに耐える力”が生んだ、自然からの贈りもの。その力をまるごと味わう鍋と、ほんの少しの日本酒で、心も体もあたたまる冬の夜をぜひお過ごしください。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/