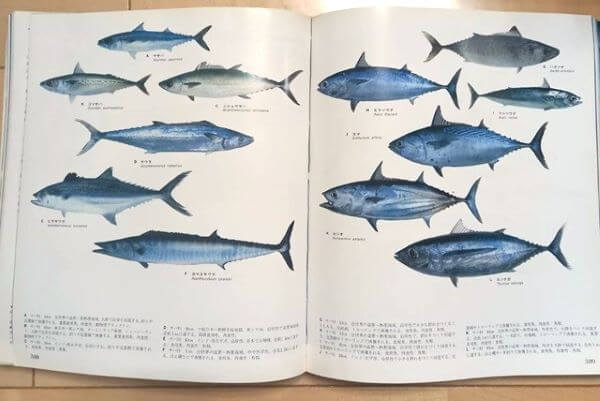

魚図鑑のイラストは、ほぼ左向きに描かれています。

魚図鑑に掲載されている魚の絵が、

一部を除いて

すべて左向きに描かれていることを

ご存知でしょうか。

また、魚類分類学などの論文に

添えられる標本写真やイラストも、

つねに左向きの構図のようです。

「なぜ左向きなのか」

という疑問を解明するべく、

学習図鑑編集長が

さまざまな仮説を立てて

魚類学専門家に確認したものの

「はっきりとした理由は分からない」

との見解が示されました。

ちなみに、編集長が立てた仮説は

“日本の伝統的な

左側上位という考え方”

“尾頭つきの魚料理は左向きに置く”

“日本語の横書きは左から右へと書く”

などいくつかあり、

その中のひとつ、

“右利きの人は、

自然と左から右に絵を描く”

という考え方が一番、

理にかなった理由ではないかと

締めくくっています。

それに加えて、

過去の魚図鑑を確認したところ、

1956年(昭和31年)に

出版されたものは、

かなり右向きの魚が混在。

その16年後の

1972年(昭和47年)出版されたものは、

すべて左向きに統一され、

かなり見やすくなっています。

結果的に、デザイン装丁上、

見やすいベージ構成が行われたようで、

子供にも分かりやすい編集が

検討されたことは一目瞭然です。

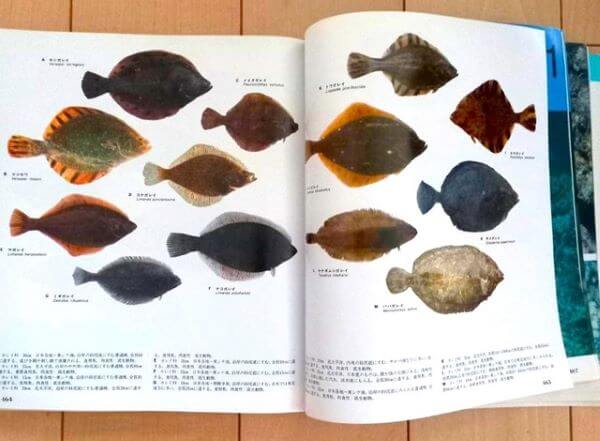

それでは、

一部の右向きに描かれている

魚の種類は?

…お気づきかと思いますが、

眼が右側についている

カレイの仲間です。

さて、奇しくも魚図鑑で

他の魚と異なる掲載となった

カレイですが、

実際にも他の魚とは異なる生態を

持っています。

カレイに分類される種類は多く、

その数は世界で100種類以上、

日本近海だけでも40種以上生息

とのこと。

北海道から九州にかけて幅広く生息し、

同じ種類でも

地方によって呼び名が変わったり、

生息場所によって

同じ種類なのに

旬の時期や

味そのものが変わったりすることも

珍しくない魚なのです。

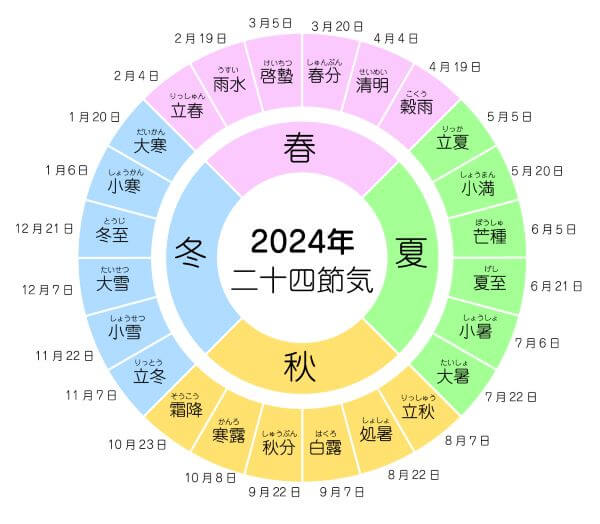

初夏から秋にかけて旬を迎える

アサバカレイをはじめ、

9月から10月が旬のカラスガレイ、

6月と9月から10月に旬を迎える

マガレイなどが

多く流通していることから、

“カレイの旬は秋から冬”と

思われがちです。

しかし、春から夏にかけて

メイタガレイやクロガシラカレイ、

漁獲量は少ないものの

格別の美味しさと名高い

大分のブランドカレイ

“城下カレイ”が旬を迎えるなど、

この時期ならではの

脂がのった美味しさを味わえる

カレイも数多くあります。

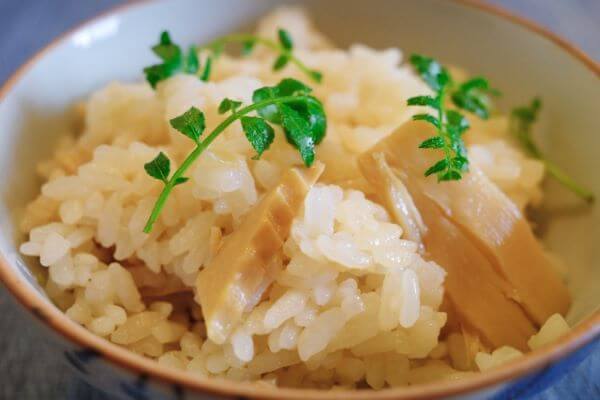

カレイの定番料理といえば、

やはり煮付け。

旬の厚い身のカレイを

甘辛い出汁で煮立てれば、

ホクホクの美味しさに出会えます。

薄く切った生姜を入れて

濃い出汁で煮るのがポイントです。

アルミホイルで蓋をすれば、

ほどよく蒸されて、

さらに美味しく仕上がります。

ここに豆板醤を入れれば、

いつもと違ったピリ辛味に。

さらにおすすめなのが

“カレイの磯辺揚げ”。

カレイをぶつ切りにして、

青海苔を混ぜた衣を纏わせて

カラッと揚げるだけ。

マヨネーズとダシ醤油を混ぜた

タレにつけていただきます。

これから、

夏に向けて汗ばむ季節になるので、

キリッと冷やした

辛口の冷酒にぴったりの酒の肴です。

ぜひ、お試しください。

冷やすほどにうまみとキレが調和。

「菊正宗 正宗印・冷用酒 720mL」

菊正宗ネットショップはこちらから