「土用」の時期は、土いじりは厳禁です。

ご存知ない方が多いかも知れませんが、

暦の上では、これから「秋の土用」

期間になります。

2022年の秋の「土用」は、

10月20日(木)から11月6日(日)の

18日間です。

この「土用」は、中国の陰陽五行説に

基づいていますが、二十四節気や

五節供のように中国から伝わったもの

ではなく、日本人の生活文化から

生まれた日本独自の雑節のひとつ。

つまり、日本の気候風土に

照らし合わせた季節の節目

ということで、農作業の目安として

定着していきました。

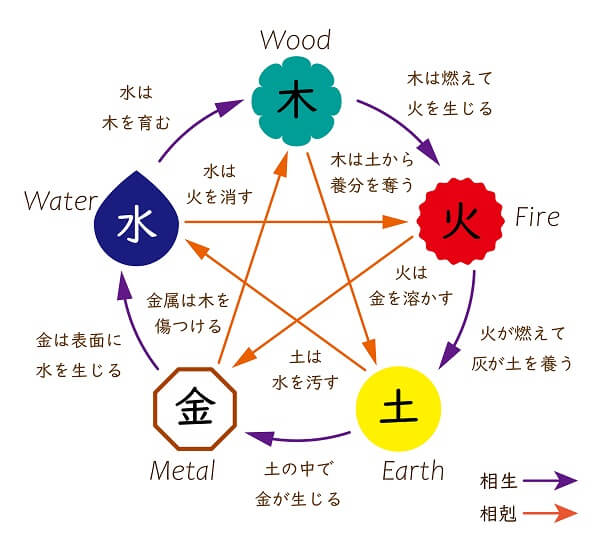

中国の陰陽五行説で説かれた万物の

根源とされる“木、火、土、金、水”

の気を、“春=木の気”“夏=火の気”

“秋=金の気”“冬=水の気”と

四季にあてはめ、残った“土の気”を

四立(立春、立夏、立秋、立冬)

それぞれ直前の18日間に

割り当てたものが「土用」で、

年に4回あります。

そして日にちに割り当てられている

十二支の“丑”の日が巡ってくる日が、

夏の「土用の丑の日」です。

「土用」期間は18日間あるので、

場合によっては“土用の丑の日”が

2回巡ってくる年もあり、

2度目の「土用の丑の日」を

“二の丑”と呼びます。

毎年、夏の「土用の丑の日」ばかりが

脚光を浴びますが、ほかの季節の

「土用」が存在することは、

あまり知られていません。

また、各季節の「土用」の最終日は

必ず“節分”で、その次の日が

四立(立春、立夏、立秋、立冬)。

こちらも、立春の前日に当たる2月の

“節分”ばかりが話題になりますが、

“節分”も年に4度訪れるということは、

あまり知られていません。

「土用」は、

“土旺用事(どおうようじ)”を

略した言葉で、“土が旺(さかんに)

なり、用事(働き)をする”という

意味があります。

「土用」の間は、陰陽道の

“土”を司る

“土公神(どくしん/どこうしん)”

という神様が土から出てきて、

土がもっとも働く期間とされ、

土を動かしてはいけない期間

ということです。

具体的には、土いじりや草むしりは

もちろんのこと、造園や地鎮祭、

井戸掘りなど“土”に関することは

避けるという教え。

ただし、「土用」の前に、すでに

作業に入っていた農作業や増改築は

進めても問題はなく、土に触れる際に

手袋をしていればOKのようです。

また、「土用」期間中に土公神が

天上に行くために土から離れる

日があります。

“土用の間日(まび)”と呼ばれ、

その日は土に触れてもいい日と

されています。

秋の“土用の間日”は、

“未”“酉”“亥”の日なので、

10月21日(未)、23日(酉)、

25日(亥)、11月2日(未)、

4日(酉)、6日(亥)。

ガーデニングなどは、

この“土用の間日”に

行うのが賢明です。

秋の「土用」は、丑の日ではなく、“辰の日”。

毎年、夏の「土用の丑の日」には、

スーパーの店頭にウナギが並び、

この日ばかりはと、ウナギを

買い求めるお客さんの姿が

夏の風物詩として広く紹介されます。

しかし、秋の「土用」に、

スーパー店頭でウナギが

「土用の丑の日」のセール商品として

売られているという記憶は、

とんとありません。

夏の「土用の丑の日」には、

夏の暑さで疲れた身体の健康維持や

食欲増進のために

“う”のつく食べ物や黒いものを

食べるのが良いとされ、

その代表格がウナギなのです。

実は、秋の「土用」は、

辰の日に“た”のつく食べ物や

青いものを食べるのが

良いとされています。

つまり、秋は

「土用の辰(たつ)の日」ということ。

同じように、春は

「土用の戌(いぬ)の日」に

“い”のつく食べ物や白いものを、

冬は「土用の未(ひつじ)の日」に

“ひ”のつく食べ物や赤いものを

食べるのが良いとされています。

つまり季節ごとに設けた干支の

頭文字が、その時期に食べるものを

表すという食の啓蒙につながる

生活の知恵なのかもしれません。

さて、秋の「土用の辰の日」は、

時期的に夏の疲れが出る頃なので、

体調管理に気をつけ、疲れを癒す

栄養価が高い食べ物として、

秋が旬の“サンマ(青魚)”

“タマネギ”“大根”などが

美味しい時期です。

これらは食欲の秋を代表する

食材としても有名で、遠い昔から

秋の市場に出回っていたこともあり、

栄養を摂りやすい食材ともいえます。

サンマはそのまま塩焼きで。

タマネギは輪切りにして

バター醤油焼き、

大根は甘辛く煮付けるか、

おでんの材料に。

酒の肴としても

相性抜群の食材ばかりなので、

涼しくなった夜に、

キュッと熱燗を一杯、至福の瞬間。

これから秋の味覚がスタートします。

吉野杉の樽に辛口の日本酒を詰めて、最適な期間貯蔵すると 杉の香りが見事に調和した 「 菊正宗 上撰純米樽酒720mL」

菊正宗ネットショップはこちら。