季節の香りと日本酒の保湿で、心まであたためる温活を。

冬の凍えた空気が一段と澄んだ夜に、湯船にそっと身を沈めるひととき。一日の疲れを解きほどく至福な時間になります。日本には季節に寄り添いながら湯を楽しむ文化があり、中でも冬至のゆず湯と日本酒を用いた酒風呂は、香りと温かさで心身をゆっくりと整えてくれる昔ながらの習慣として親しまれてきました。冬至にゆず湯に入る風習は“融通がきくように”という語呂合わせに由来し、厄払いの意味も込められた縁起の良い行事です。

ゆずの皮に含まれるリモネンという香り成分は湯気に乗って広がり、すっきりとした柑橘の香りで気持ちをほぐしてくれます。ゆずは軽く洗って汚れを落とし、爪楊枝で数か所穴を開けると香りが引き立ち、輪切りにする場合はネットに入れると果肉が散らばりません。ゆずの皮をそいで布袋に入れて浮かべる方法もあります。これは、刺激が少なく、敏感肌の方でも利用しやすいゆず湯の楽しみ方です。湯面に浮かぶ黄色い果実を眺めながら浸かる時間は、冬ならではの贅沢なひとときといえるでしょう。

一方、平安時代の湯治文化にもゆかりのある酒風呂は、日本酒に含まれるアミノ酸が肌をなめらかにするといわれ、夜の入浴時間を心地よいリラックスタイムへといざなってくれます。

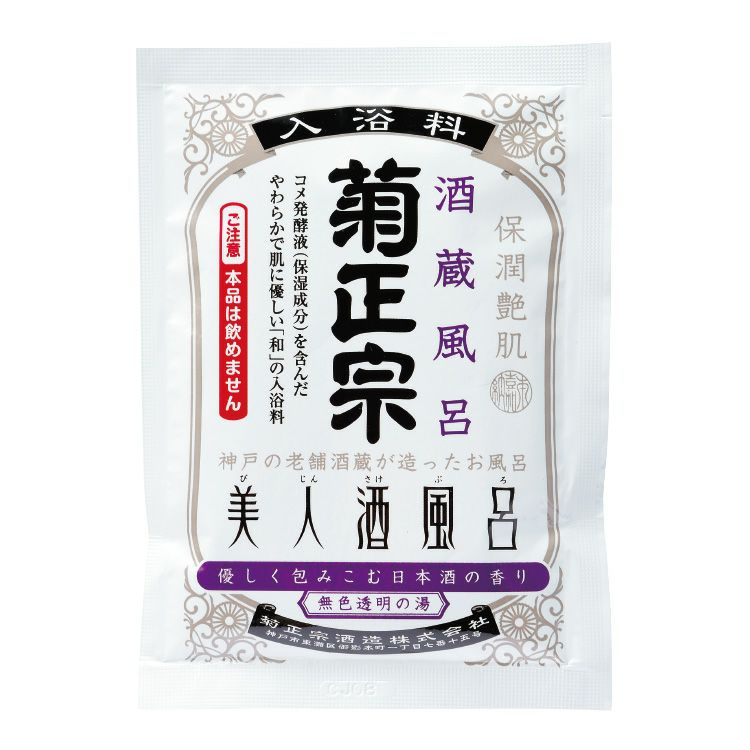

一般的に、ほんのり香りが立つ1〜2合辺りが目安で、肌刺激も出にくくリラックス効果の期待大です。また、日本酒由来成分を配合という点で、酒蔵にとって得意分野でもあります。菊正宗の「酒と塩」は、白濁色の湯で冷えた身体をやさしく包み込む、”とろみ”のあるやわらかな湯ざわりが特徴です。

また、「美人酒風呂」はコメ発酵液(保湿成分)をたっぷり含んだ入浴料。コメ発酵液には肌にやさしい天然成分が含まれており、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かって、お肌に馴染ませるように入るのがおすすめです。4種の異なる香り・成分があるので、お好みに合わせてゆったりくつろぎのバスタイムをお過ごしください。

鮮やかな香りで寒い季節を味わうゆず湯としっとりと落ち着く酒風呂。休日の明るい時間にはゆず湯を、仕事終わりの静かな夜には酒風呂を選ぶなど、日常の中で湯を使い分けるのもおすすめです。入浴の際は、湯温は40℃前後のやさしい温度で、長湯になりすぎないようにすることが心地よさを高めるポイントです。

入浴後は保湿を忘れず、湯上がりの肌を丁寧に整えてあげることで、お風呂時間の満足感がさらに高まります。冬を迎えるたびに楽しみたくなる季節の湯文化。ゆずの香りに包まれるひとときも、日本酒のやわらぎに身をゆだねる時間も、どちらも日本の冬に寄り添ってきた大切な知恵です。寒さが深まるこの季節、湯の香りと温かさに癒やされながら、心も身体もゆっくりとあたためてみてはいかがでしょうか。

菊正宗ネットショップはこちらから

▼https://www.kikumasamune.shop/