4年に1度の「うるう年」で、暦のズレを微調整。

東京オリンピックまで、あと半年。

日本開催ということもあり、

毎日なんらかの五輪に関する話題が

さまざまなメディアを通じて

届けられるようになりました。

4年に1度開催される

夏季オリンピック年は、

「うるう年(閏年)」の年

にもあたります。

“4年に1度、2月29日が訪れる年”

と一般的に認識されていますが、

実は正しくありません。

日本を含む世界各地で用いられている

グレゴリオ暦において、

400年間に97回の

「うるう年」を設けています。

「うるう年」は、

次のように定義されます。

● 西暦で示された年が

“4”で割り切れる年は、

原則として「うるう年」

● ただし、西暦年数が

“100”で割り切れる年は、

原則として「平年」

● ただし、西暦年数が

“400”で割り切れる年は、

必ず「うるう年」

この定義に沿うと、2100年が、

“4年に1度なのに平年”

という珍しい年となります。

「うるう年」の定義の根拠

となっているのは、

“400年間の平均1年が、

365.2425日

(365日5時間49分12秒)”となり、

その誤差を4年に1度調整し、

さらに100年、400年単位で微調整

しているといえるでしょう。

また、1923年にギリシャ正教会

などは“修正ユリウス暦”を採用。

定義の3つ目が

“ただし、西暦で示された年が

“900”で割った余りが

200または600になる年

は「うるう年」”というもので、

原稿のグレゴリオ暦よりも

精度が良いとのこと。

“現行”と“修正”のグレゴリオ暦で、

「うるう年」判断が異なるのは、

2800年。

どちらになるのか、あと780年という

長い年月が解決してくれるのを

待つことになりそうです。

月由来か、太陽由来か。天体の動きで正確な時を刻んできた歴史

日本がグレゴリオ暦を採用したのは

1873年(明治6年)でしたが、

改暦の詔書の内容が不十分で、

“1900年(明治33年)を平年とする”

ために、1898年(明治31年)に

「勅令第90号(閏年ニ関スル件)」

を発布。

その内容は

“神武天皇即位紀元年数(皇紀年数)

を4で割って、

割り切れる年を閏年とする。

ただし、皇紀年数から660を引くと

100で割り切れる年で、

かつ100で割った時の商が

4で割り切れない年は平年とする”

というものです。

ちなみに、

日本での「うるう年」の判定基準は、

西暦ではなく、

皇紀によって行っていますが、

西暦判定と同じ数値となります。

日本で西暦を一般的に使用するように

なったのは第二次世界大戦以降のこと。

グレゴリオ暦改暦以降も、

昭和20年までは

“皇紀(神武天皇即位紀元)”

が主に使われていました。

中国から日本に

“元嘉暦(げんかれき)”が

伝来したのは6世紀頃のこと。

その後、“儀鳳暦(ぎほうれき)”

“大衍暦(だいえんれき)”

“宣明暦(せんみょうれき)”

“貞享暦(じょうきょうれき)”

“宝暦暦(ほうりゃくれき)”

“寛政暦(かんせいれき)”

“天保暦(てんぽうれき)”と続き、

現在のグレゴリオ暦に至ります。

“天保暦”までが旧暦(太陰太陽暦)、

グレゴリオ暦を新暦(太陽暦)

…と大きく分けることができます。

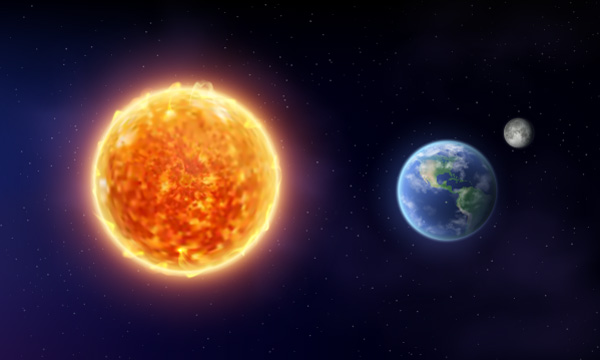

というのも、旧暦(太陰太陽暦)が

月の満ち欠けを1ヵ月と数えるのに対し、

新暦(太陽暦)は

地球が太陽の周りを回る周期を

1年とするという

計測の方法が大きく異なるからです。

旧暦(太陰太陽暦)では

1年はおよそ354日で、

新暦(太陽暦)とくらべて

約11日少ないのを、

3年に1度、「うるう月」を設けて、

周期のズレを調整。

新暦、旧暦ともに

地球の公転に合わせて、

“うるう日”や“うるう月”により、

何年かに1度「うるう年」として

調整するということでは

同じといえるでしょう。

旧暦は、もともと中国から

伝わったものを

そのまま採用していましたが、

800年以上使われていた

“宣明暦”に誤差が蓄積され、

実際の日付のズレを正すために、

1685年(貞享2年)、

日本人の手による初の和暦となる

“貞享暦”へと改暦されました。

編纂したのは暦学者で

囲碁棋士の渋川春海。

中国からの暦を元に、自ら観測した

日本と中国の経度差を当てはめて

日本独自の和暦を完成。

グレゴリオ暦が採用されるまでは、

“貞享暦”を元に

改暦されていきました。

参考となる

知識も道具もないこの時代なのに、

“貞享暦”の精度は、

西洋、中国のそれに

引けを取らない

ものだったようです。

ちなみに、渋川春海の

苦難に充ちた偉業は、

2010年本屋大賞を受賞した

冲方 丁(うぶかた とう)の

「天地明察」に

見事に描かれており、

2012年には映画化され、

大ヒットとなりました。

西洋とくらべて、

科学という概念があまりない江戸時代。

こうした、日本人の持つ

経験則に裏づけられた勤勉さが

実を結ぶことが、時折、

歴史に顔を覗かせます。

日本酒醸造の仕組みやメカニズムにも、

先人たちの知恵がギュッと凝縮されています。