子供の成長祈願の「七五三」は、3つの別の行事の総称。

子供の成長の節目を祝う

「七五三」は、毎年11月15日に

固定されたお祝い行事で、

令和3年は平日の月曜日です。

しかし、「七五三」を迎える

子供を持つ親世代は、

ちょうど働き盛りの場合が多く、

誰もが忙しい昨今、

10月中旬から11月中旬頃辺りの

約1カ月で都合の良い日を選ぶ、

いわゆる融通のきく

子供のお祝い行事のひとつ

といえるでしょう。

最初に行われた「七五三」

については、諸説ありますが、

11月15日に第5代将軍徳川綱吉の

長男・徳松の健康を祈って行われた

“袴着(はかまぎ)の儀”が

キッカケで広まったという説が

有力で、第3代将軍徳川家光の

“袴着の儀”だったという説も

根強く残っています。

江戸期当時は、幕府を中心とした

関東圏で行われる地方行事のひとつで

、明治以降、京都や大阪などの

関西圏に伝わり、やがて

日本全国へと広まって行きました。

ではなぜ、

11月15日固定なのかというと、

まずは“11月”。

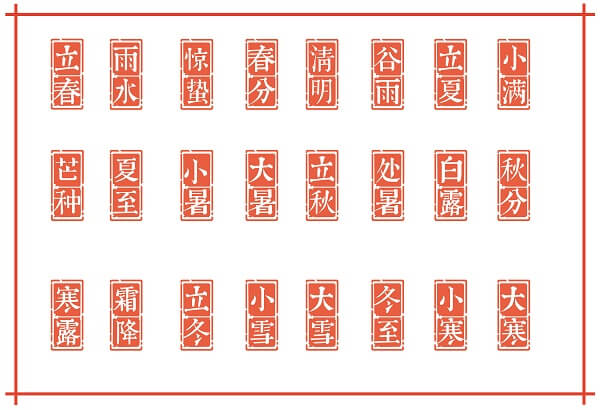

旧暦

(天保暦を最後とする太陰太陽暦)

を決める際に、

まず“冬至を含む月”を

11月にするルールがあり、

最初に決まるのが11月です。

そして、“冬至”を

二十四節気の起点に、

次々と月が決まって行きます。

例えば、“大寒”を含む月を12月、

“雨水”を含む月を1月という具合に、

月の軌道と照らし合わせ、

誤差を調整しながら、

順番に割り振ることで、

旧暦を決めているのです。

現在も、旧暦を新暦に割り当てる

時には、この方法が使われています。

さらに、十二支を月に割り振った時、

必ず干支の最初の“子の月”となる

縁起の良い特別な月ともいえます。

また、月の満ち欠けによって構成される

旧暦での“15日”は、ほぼ満月で、

暦に天球を割り当てた“二十八宿”の

“鬼宿(きしゅく)”にあたり、

この日は、“婚礼のみ凶で、

それ以外はすべて吉”とされる、

吉祥の日とされています。

つまり11月15日は、

子供の映えある将来を願うに相応しい

格別の日なのです。

もともと、「七五三」は、

平安時代に宮中で行われていた

それぞれの年齢で行う

3つの儀式が起源とされています。

ひとつ目は

“髪置(かみおき)の儀”で、

数え年3歳の女児

(昔は、男児も行なっていた)が、

それまで短くしていた髪を

伸ばし始める儀式。

続いて、“袴着(はかまぎ)の儀”。

数え年5歳の男児が、

正装の袴を初めて着る儀式で、

前述したように

「七五三」が広まる

キッカケとなった儀式です。

そして、“帯解(おびとき)の儀”は、

数え年7歳の女児が付け紐を外して、

初めて帯を締める儀式を指します。

つまり、

それぞれの年齢で行う別々の行事を、

子供の成長を祝う「七五三」と、

ひとまとめにして呼んだものなのです。

そのため、平安時代の神事的な要素が

薄れて、現在のような祝い事としての

行事色が強まったといえます。

「七五三」は何をするお祝い行事なのでしょうか。

祝い事として代々伝えられた

「七五三」の習慣は、その土地土地で

独自の伝統の行事となり、

それぞれ祝う年齢や内容が、

多少異なります。

そのひとつが、出雲を中心とした

山陰地方に伝わる“紐落とし”。

数え年4歳の男児女児ともに

神社にお参りするもので、

現在も「七五三」ではなく、

この“紐落とし”を

子供の通過儀礼として行っている

ご家庭が多いとのこと。

福岡でも、

“ひもとき”“へこかき”“ゆもじかき”

という年齢に応じた

「七五三」に類似した行事を

行う地域があります。

京都嵯峨の虚空蔵法輪寺で行われる

“十三参り(じゅうさんまいり)”

は、「七五三」の行事の次に続く

子供のお祝い行事で、

旧暦3月13日前後に

数え年13歳の男女が行うお参りです。

全国各地には、こうしたお祝い行事が

数多く伝わっています。

さて、具体的に「七五三」は

何をする儀式かというと、

子供に着物を着せて、近くの氏神様

(地元神社)にお参りまたは祈祷し、

写真スタジオなどで

記念撮影をすることが一般的で、

その後に家族揃って

食事会を開くご家庭も増えています。

また、「七五三」で着る晴れ着は、

参拝や祈祷によって

厄払いされているので、

お守りの意味合いがあります。

しかし、子供の晴れ着は

レンタルを利用することが多く、

半衿1枚などを買い求めて、

子供のお守りにすることを

説く神社もあるようです。

また、神社仏閣での参拝儀式の年齢は、

数え年が基本。

数え年とは、満年齢と違って、

生まれた日を1歳と数え、

正月にひとつ歳をとります。

極端な例だと、

12月31日生まれの場合、

翌日の正月に2歳

(満年齢では生後2日目の0歳児)。

1月1日生まれの子供と比べると、

約1年の体格差があることになります。

冒頭で述べたように、「七五三」は

融通のきくお祝い行事なので、

満年齢でお参りすることはもちろん、

年子の場合は1年ずらして

一緒に参拝したり、

着物ではなく洋装にしたり、

友達同士、声を掛け合って

一緒に参拝するなど、

ご家庭ごとの都合を優先することに

何の問題もありません。

大切なのは、

お子さんの成長を祝い、厄を払って、

安全を祈願することなのですから。