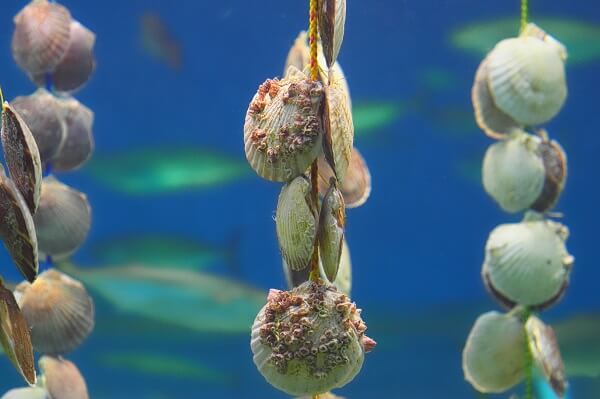

ホタテは、日本人にもっとも食べられている貝で、その“旬”は年2回。

間もなくホタテが美味しい季節です。

早いものは桜が咲き始める頃から

出始め、ゴールデンウイーク辺りから

夏に向けて最初の“旬”を迎えます。

夏のホタテは貝柱がどんどん太く育ち、

カラダ全体を大きく

成長させる時期です。

この時期のホタテは甘みが強く、

刺身でいただくのに最適。

また、肉厚の貝柱は、

その美味しさをたらふく堪能できる

バター醤油焼きがおすすめです。

辛口の冷酒の肴としてベストマッチ。

またこれ以降、日増しに、

春の陽気に包まれる日が多くなるので、

バーベキューのときにも、

ぜひ持っていきたい

食材のひとつに数えられます。

二度目のホタテの“旬”は、

産卵時期である春に向けて

卵を大きく育てている

12月から3月頃の冬のホタテです。

この時期のホタテは旨味成分を

多く含んだ強い出汁が特徴で、

汁物や煮物など、

コクのある料理に最適。

海鮮鍋などの

人気の食材のひとつといえます。

さまざまな貝類の年間生産量をくらべ

ると、圧倒的な生産量を誇るのが

ホタテです。

2020年(令和2年)の全国生産量は

約49.7万トン(この数値は天然の

“漁獲量”と養殖の“収穫量”を

足したもの)で、その約82%の

約40.9万トンを占めるのが北海道産。

天然ホタテに限ると

年間漁獲量約34.6万トンのうち、

ほぼ100%に近い約34.54万トンもの

シェアを持つのも北海道産です。

一方、養殖ホタテの市場規模は

15.1万トンで、その第1位は青森県産で

約54%の8.2万トン、続く北海道産は

約42%の6.39万トンとなり、

この2県で約96%を占めています。

ホタテに続く生産量が多い貝類は

カキで、市場に出回るほとんどが

養殖物。

その年間収穫量は約16万トン。

第3位はシジミ約9500トン、

第4位はアサリで約8000トンと

天然物の貝類が続きます。

生産量で判断する限り、

私たち日本人の胃袋にもっとも多く

収まっているのは

ホタテということになります。

ここで注目したいのは、

魚介類全般における養殖が天然の

代用ではないということ。

はるか昔、高価な天然物に

手が出ないので、養殖物で我慢する

という時代もありました。

しかし、現在は魚介の生態研究が

科学的に行われ、適切な生育環境を

維持しつつ、安定した栄養価の高い

餌を供給する成果として、

養殖が天然を超えて、ブランド化

している実例も数多くあります。

市場出荷されるウナギのほとんどが

養殖であることや養殖マグロも

高級魚としての市民権を得ている、

養殖フグの方が美味しい

という話もよく耳にします。

実際に、世界の漁業生産量の

半分以上を占めているのが

養殖ものなのです。

市場に出回ってるホタテは

養殖物が多く、天然物とくらべても、

その味や食感、栄養の違いは

ほとんどありません。

とりわけ、日本の養殖ホタテは、

世界的な評価が高く、トップクラスの

養殖物といっても過言ではありません。

ホタテやカキの貝殻を再利用した新しい取り組みがスタートしています。

さて現在、

SDGs(持続可能な開発目標)や

ゼロカーボン社会の実現など、

環境への配慮や負荷を減らす

さまざまな取り組みが

世界的に行われています。

使い捨てプラスチックゴミによる

海洋汚染対策もそのひとつで、

レジ袋の有料化を皮切りに、

プラスチック容器や包装材を木などの

代替素材へと切り替える動きが

広がってることはみなさん

ご存知の通りです。

こうした背景のもと、これまで

ゴミとして処分されていたホタテや

カキなどの貝殻が再生利用資源として

見直されていることは、

あまり知られていません。

現在、自然分解が可能な

生物由来のバイオプラスチックの

原料として植物が使われていますが、

新たに貝殻を原料として

運用する動きが。

とくに海に生息する貝殻の再利用という

視点は海洋汚染対策に一役買いそうな

イメージがあります。

貝殻を原料にした

バイオプラスチック製の割り箸や

食器をはじめ、

焼いた貝殻をパウダー状に砕いて

水に溶かしたアルカリ性の抗菌剤や

ボルダリング競技の滑り止め、

黒板に字を書くカラーチョーク、

貝殻原料のヘルメット、貝殻を砂状に

粉砕してコンクリート用細骨材として

活用したシェルコンクリートを使った

港湾構造物や波消ブロック、貝殻の

水酸化カルシウムの作用を利用し、

腐敗菌の繁殖を抑制するフィルムによる

野菜などの鮮度保持袋、貝殻由来の

土壌改良剤を田んぼに利用して

米をつくり、さらに日本酒を造った

というプロジェクトもあります。

ホタテの身を美味しくいただき、

その貝殻を再利用したり、

自然に戻すことで成立する循環型の

社会の実現は、私たちが目指すべき

理想的な未来の形なのかもしれません。