種類が多いから、季節ごとに美味しい“カレイ”の“旬”があります。

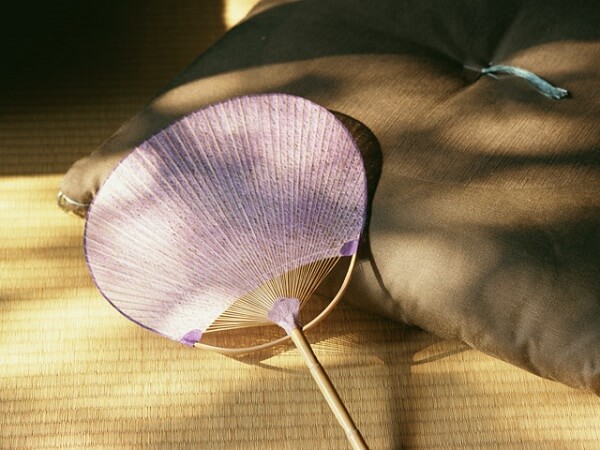

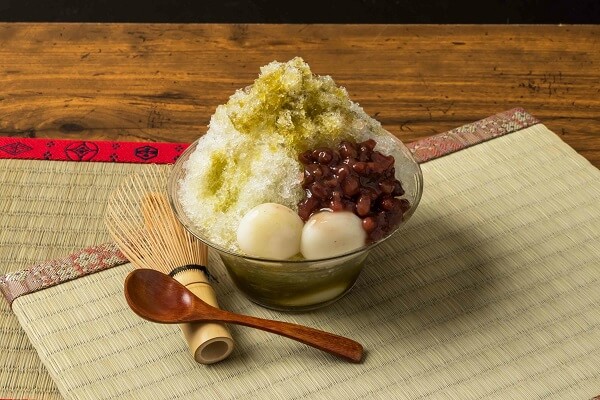

夏の定番メニューの

ひとつとなっている

“夏野菜のカレー”。

テレビのCMや情報番組などで

夏野菜とカレーの組み合わせが

紹介されたこともあって

ブームが起こり、

そのまま人気を保ちながら、

現在に至っています。

ナスやパプリカ、オクラ、

ズッキーニなど、“旬”を迎えて

旨味が増した夏野菜を素揚げ、

素焼きにしてトッピングするのが

基本ともいえる“夏野菜のカレー”。

その人気を裏付けるかのように、

レシピ掲載サイトなどでは、

さまざまな工夫を凝らした“

夏野菜のカレー”が

数多く紹介されています。

暑さで食欲減退気味の夏場に、

食欲をそそる香辛料と辛さは

もってこいということや

夏野菜の豊富な栄養価を

手軽に摂取できるなど、

“夏野菜のカレー”の人気は、

しばらく続きそうです。

さて、“夏野菜のカレー”と、

やや発音の響きが似ている、

魚の“夏のカレイ”も

この時期に美味しい注目の食材です。

夏場に美味しい魚というと、

土用の丑の日のウナギや

ハモの湯引きなどが有名で、

青身魚のアジも

種類によっては美味しい時期。

これらと同じく、“カレイ”も

この時期ならではの美味しさを

堪能できる魚なのです。

しかし、他の魚とは事情が

やや異なります。

というのも、“カレイ”は種類が多く

それぞれの生態や美味しい時期が

異なるからです。

つまり、正しくは、

“カレイ”全体だと、

1年を通して“旬”の魚になります。

“カレイ”全般にいえることですが、

皮にやや臭みのある魚なので、

下ごしらえとして

皮に塩を振って熱湯をかけて

臭みをとってから

調理するのが基本です。

平たい海底魚の代表格である

“カレイ”と“ヒラメ”は、

姿かたちがよく似ています。

見分ける際に、

“左ヒラメ、右カレイ”と

いわれるように、

左側に顔があるのが“ヒラメ”

“カレイ”の顔は右側ということを

言い表した言葉です。

ところが、“ヌマガレイ”は顔が

左側についているので、

すべて当てはまるということでは

ありません。

“ヒラメ”と“カレイ”

で大きく異なるのは、その食性。

“ヒラメ”は獰猛で歯が鋭く、

口を大きく開いて生きた魚を

丸呑みにして食べてしまいます。

一方、“カレイ”は魚も食べますが、

砂の中のゴカイや小さな甲殻類が

主食なので

細いオチョボ口が特徴です。

ここで“カレイ”に関するウンチクを

ひとつご紹介。

“カレイ”の漢字表記は“鰈”で、

薄くて平らなという意味を持つ

“葉”がつくりに使われています。

“カレイ”の古名は

“加良衣比(カラエヒ)”で、

平安中期の「本草和名」にも

記されており、“カレイ”の

姿かたちが魚の“エイ”に

似ていることから、

その一種と考えていたことに

由来します。

また“加良衣比(カラエヒ)”の

“カラ”は枯れるという意味で、

体色が枯れた葉の色に

似ていることから

命名されたようです。

夏が“旬”の“マコガレイ”。煮付け以外でも、美味しくご賞味あれ。

夏に“旬”を迎える“カレイ”で

有名なのは、“マコガレイ”。

大分県別府湾で漁獲される

“城下かれい”は、“マコガレイ”の

ブランド名で、泥臭さがなく、

味は淡白で上品。

高級魚の“ヒラメ”にも

引けを取らない絶品の味わいです。

“イシガレイ”も

夏場に美味しさが増す種類。

ただし、鮮度が落ちると

独特の臭みを発するため

活け物もしくは活けジメがおすすめ。

“マガレイ”も夏頃から

市場に出回る種類ですが

夏を過ぎた秋頃からが

美味しい時期とされています。

“カレイ”の料理で、

真っ先に思い浮かぶのは煮付け。

生臭さを取るために薄くスライスした

皮付きの土生姜を入れ、

甘辛い煮汁でコトコト煮込んだもので

“カレイ”といえば、

もっともポピュラーな料理です。

続いて、天ぷらや唐揚げ。

しっかりと揚げることで、

皮はカリッと身はほっこりとした

食感に仕上がります。

干物や塩焼きも“カレイ”の

美味しさをそのまま味わえる調理法。

とくに脂の甘みや濃厚な旨みを

感じられるので、

“カレイ”好きには欠かせない

料理のひとつです。

バターで焼くムニエルも意外と

オススメの料理方法。

また、“カレイ”の水揚げをしている

漁港近くや釣りで“カレイ”を

釣り上げる機会があるのなら、

刺身を一度お試しください。

火を通すとふっくらとする食感ですが

刺身で食べるとコリコリとした

また違った食感と甘みは絶品です。

暑い夏場に食べる

“夏野菜のカレー”の

美味しさもたまりませんが、

“夏のカレイ”もオススメの食材。

キリッと冷やした日本酒と合わせれば

夏に“旬”を迎えた

“カレイ”の美味しさが

より一層際立つはずです。