乳液ベースのなめらかなミルクが、

角質や毛穴汚れを浮かせてからめとり

、透明感のある肌へみちびきます。

化粧水なじみ・化粧ノリUP!

古い角質や毛穴汚れを

ポロポロ落とす!

自然由来のうるおいを

お肌に+プラス!

肌にやさしい弱酸性・無添加処方。

極上辛口のお酒をお探しなら菊正宗ネットショップへ!清酒(樽酒、純米酒、大吟醸酒)はもちろん、酒粕、おつまみ、日本酒の化粧品まで豊富な品揃え!

乳液ベースのなめらかなミルクが、

角質や毛穴汚れを浮かせてからめとり

、透明感のある肌へみちびきます。

化粧水なじみ・化粧ノリUP!

古い角質や毛穴汚れを

ポロポロ落とす!

自然由来のうるおいを

お肌に+プラス!

肌にやさしい弱酸性・無添加処方。

たくさんの方に好評いただき

発売から6年が経過した

「菊正宗 日本酒の化粧水」。

さらにご満足いただける商品へと

グレードUPさせるため、

全ての配合成分と処方の

見直しを行いました。

透明感とハリ・ツヤのある明るい美肌

に導く、新しい日本酒の化粧水!

「毎日ぷるぷる、うるんうるん」。

顔はもちろん、首筋やデコルテ・全身

に惜しみなくお使いください。

テレビドラマや映画において、

お酒は“喜怒哀楽”の感情を

表現する小道具とし

大切な役割を担っています。

台詞がないシーンでも、

盃やビールグラスを傾ける

“絶妙な間”や表情が

物語を先に進めます。

これらの原作ともなる小説では

映像表現ができないので、

“…は、そう吐き捨てると、

目の前の盃をグイっと飲み干し、

写真立てで微笑む彼を

涙まじりに見つめた。

”などと、映像作品とは逆に、文字

による情景を交えた表現となります。

そんな中、とくに“食”をからめた

描写が絶妙に巧いといわれているのが

、時代小説の“雄”と称される

池波正太郎。

彼の代表作ともいえる「鬼平犯科帳」

「剣客商売」「仕掛人・藤枝梅安」

などのシリーズには、

“食べるシーン”“酒を飲むシーン”

が随所に登場。

場面場面で紹介される

料理が食べたくなったり、

お酒を飲みたくなったり、

単に水を飲むだけの場面

でさえ喉の渇きを覚えるほど。

それほどまでにリアルで

臨場感のある表現力が、

読む人を物語の中にグイグイと

引き込んで行きます。

これはまさに、池波作品の醍醐味

のひとつといえるでしょう。

「鬼平・梅安食物帳」

「梅安料理ごよみ」など、

彼の作品に登場する飲食場面を

まとめたスピンオフも編集発刊され、

「食卓の情景」「映画を食べる」

「味の歳時記」などの食にまつわる

随筆も数多く残されています。

こうした足跡が、

池波正太郎を「美食家」と称する

由縁ともいえます。

池波作品の多くが時代小説ということ

もあり、登場するのは日本酒ばかり。

夏場に縁側でグビッと口にする冷や酒

、寒い冬に火鉢の横で鍋をつつき

ながら、猪口を傾けて𤏐酒を飲む

シーンなどが、

ふんだんに紹介されています。

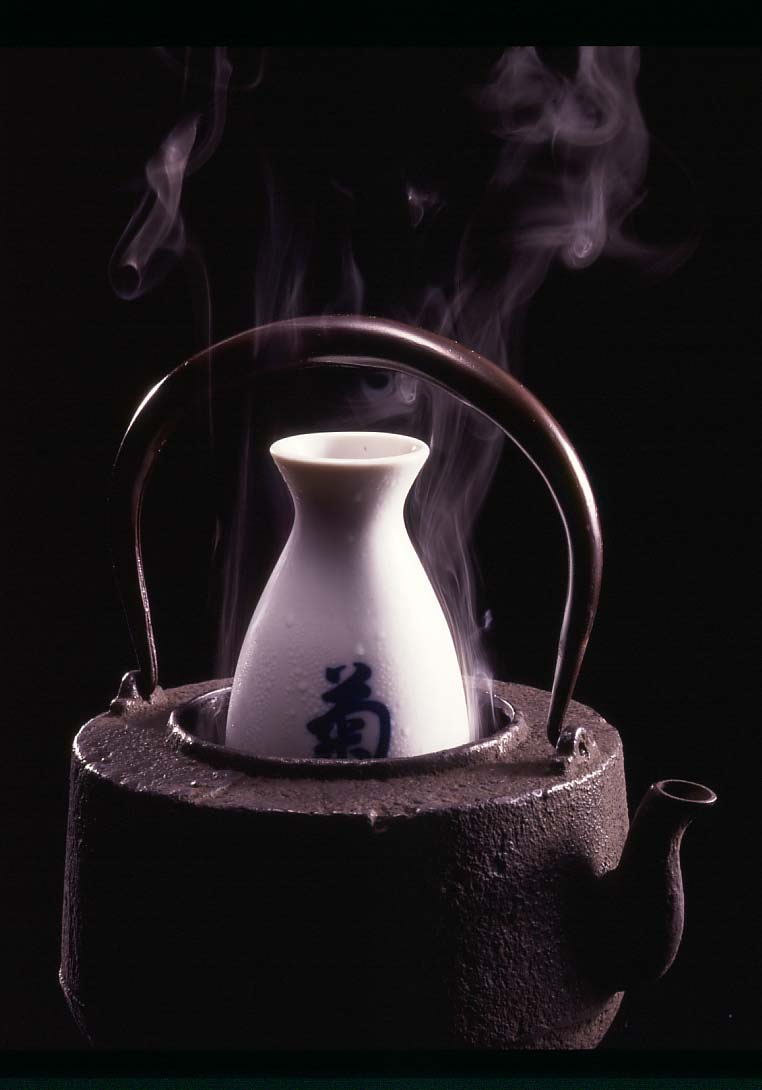

時代考証によると、𤏐酒については、

鍋や銚子を直火にかけて

𤏐を浸けていたものが、

江戸時代中頃には、京では銅製や錫製

の“チロリ”で𤏐を浸けるようになり、

その頃、江戸ではすでに

𤏐徳利が流行していたとのこと。

箱火鉢の脇に備えたお湯を張った容器

に𤏐徳利を浸ける場面を、

時代劇などで観た記憶がある方も

おられるのでは。

テレビにせよ、小説にせよ、池波作品

における“お酒を飲む”シーン描写は、

受け手の「あぁ、飲みたい!」という

欲求をかなり刺激してくれます。

観ていない、読んでいない辛党は、

ぜひご鑑賞くださいませ。

池波作品にしばしば登場する

𤏐酒を浸ける場面ですが、

ほとんどが熱𤏐のようです。

当時は現在のように酒質も限られて

おり、𤏐温度に対するこだわり

などない時代。

いまは酒質による、𤏐酒に適した温度

があるのをご存知でしょうか。

これはあくまで目安。

好みで選べば良いのですが、

一度試してみるのも一興かと。

併せて、冷酒の温度の目安もある

ので一緒に紹介しておきます。

熱𤏐よりさらに温度が高いものを

“煮酒”と呼ぶこともあるようです。

立春を過ぎたあたりから

厳しい寒さも少しやわらぎ、

ときおりのぞく暖かい日差しに、

間近な春の訪れを

肌に感じる季節となりました。

春の風物詩のひとつとして、関西、

とりわけ神戸地域で盛んな

「イカナゴのクギ煮」と呼ばれる

郷土料理が有名。

イカナゴのクギ煮は、神戸の西に位置

する“播磨灘”の垂水沖や明石沖で

穫れる“新子”と呼ばれる

イカナゴの稚魚を、醤油、

砂糖(ざらめ)、みりん、生姜などで

甘辛く煮詰めた佃煮です。

クギ煮の材料となるイカナゴは、

日本全国に分布する

スズキ目イカナゴ科魚類に属する魚で

、漢字で「玉筋魚」と書くのは、

泳ぐ姿が“玉”のように群れて、

“筋”のような魚姿から

きているとのこと。

英名「sand lance(砂の槍)」は、

水温が高くなる夏には砂に潜って

夏眠する習性を表現したものです。

播磨灘の海底に産卵に適した砂地

があることから、兵庫県の水揚げ量

は全国の約5割を占めています。

クギ煮の本場となる神戸や明石近辺

では、イカナゴの稚魚を

「新子(シンコ)」、

東日本では「小女子(コウナゴ)」。

成魚になると、

神戸では「古背(ふるせ)」、

東北は「大女子(オオナゴ)」、

北海道は「女郎人(メロウド)」

などと、地域によって

その呼び名が変わります。

また、イカナゴという名前は、

どの魚の稚魚なのか判らなかったこと

から、“いかなる魚の子なりや”と

いう意味からきている説が有力です。

歴史をひも解くと、イカナゴ漁は

江戸時代前期にまでさかのぼります。

イカナゴのクギ煮の記述は

昭和10年(1935年)に発行された

神戸の料理人によるグルメ本

「滋味風土記」に、漁師がつくる逸品

“釘煎り(くぎいり)”として登場。

この頃は、一般の家庭料理ではなく、

加工業者による商品として紹介され、

その需要を超える分は

養殖魚用のエサにされていたという、

なんとももったいない時代でした。

こうした状況を大きく変えたのは、

地元の漁師の妻たちが所属する

漁協の女性部。

“漁師の家に伝わる

クギ煮の美味しさを広めれば、

イカナゴの需要も高まる”と、

平成元年(1989年)に調理方法を

教える講習会を初めて開催。

“誰もが失敗なくつくれる”

統一のレシピの研究を重ねる中、

口コミで広がった講習会への

参加者も増えていきました。

大きな転機を迎えたのは、

平成7年(1995年)の

阪神・淡路大震災の後。

漁協女性部の努力の成果もあり、

震災の復興支援のお礼として、

イカナゴのクギ煮を、お世話になった

全国各地へと贈ることが、

一挙に一般家庭に浸透しました。

各ご家庭で、

元となる統一レシピをアレンジし、

その家ごとに伝わる独自の味が

つくり出されていきました。

イカナゴは鮮度が命。

早朝に水揚げされたイカナゴの

新子を求めて、昼頃には

店頭に行列ができるほど。

家庭でつくる量も年を追うごとに

増えていきました。

2月末〜3月初旬あたりの

イカナゴの新子漁解禁から

約1ヶ月がシーズンですが、

小振りの新子が好まれるため、

解禁から約2週間が勝負。

この期間は、主婦にとって昼夜を

問わずイカナゴのクギ煮づくりに

精を出す、まさに苦行のような期間。

シーズン中に25キロから50キロを

炊き上げ、遠方の親戚や友人への

春の風物詩として配る強者主婦も

少なくありません。

イカナゴのクギ煮だけでなく、

日本酒にも春を告げる

お酒があります。

新酒しぼりたてです。

仕込みを終えて醪(もろみ)を搾った

後、火入れ(低温加熱殺菌)瓶詰め

したのが新酒「生酛しぼりたて」で、

“今が旬”のしぼりたてらしい、

フレッシュな荒々しい味わいと

鮮烈な香りが癖になると

販売即完売の人気のお酒。

菊正宗では、新酒「生酛しぼりたて」

の本醸造と大吟醸を期間および

数量限定で販売しています。

売り切れる前に、春ならではの

美味しさを楽しみたいものです。

ここ数年、

播磨灘の海底の砂が流されて

イカナゴの産卵場所が狭まったり、

海水温度が上昇するなど、

イカナゴの生態系に影響を与える

さまざまな要因で、

イカナゴ漁は不漁続き。

魚の価格は、水揚げに比例して

キロ単価が決まる“時価”なので、

一般家庭に普及しはじめた頃と

比べると、キロ単価は約4倍にも

高騰し、以前ほど大量に炊く

ご家庭は減りつつあります。

菊正宗公式ネットショップでは、春を

いざなう新酒「生酛しぼりたて」と

「燻製いかなごくぎ煮」をセット

にして2月26日(火)注文分までの

期間限定販売中です。

こちらも売り切れる前に、

お早めにお求めください。

とくに、イカナゴ漁不漁の影響

を受け、「燻製いかなごくぎ煮」

をご提供できる

最後のチャンスかもしれません。

この機会をお見逃しなく。

2019年のイカナゴ新子漁

の解禁日は2月27日(水)。

この日を境に、

神戸の街のあちらこちらで、

クギ煮を炊く甘辛い匂い

が漂いはじめます。

匂いに春を感じ、できたての

イカナゴのクギ煮と新酒

「生酛しぼりたて」で春を味わう。

これほど贅沢な春の楽しみ方も、

なかなかオツなものです。

今年も、蔵開きの季節が訪れました。

毎年欠かさずこの蔵開きに

ご参加いただくお客様も多く、

杜氏や仕込みの現場スタッフを

はじめとする菊正宗社員一同は、

お客様の“生の声”をいただける

数少ない機会ということもあり、

会場内にこぼれるお客様の

笑顔や喜ばれる声を励みに

している社員も少なくありません。

その日を迎えるのが、

待ち遠しい限りです。

今年で第十四回目を迎える

蔵開きの開催日程は次の通りです。

丹波杜氏の技に支えられた

“寒造り”によるお酒の仕込みも、

そろそろ終盤を迎えます。

この時期に開催する蔵開きは、毎年

好評を博し、会場となる「嘉宝蔵」

構内や菊正宗酒造記念館は、

あふれんばかりの人で賑わいます。

毎年、人気の中心にあるのが、

新酒「生酛しぼりたて」の振舞酒。

仕込みを終えて醪(もろみ)を搾った

後、火入れ(低温加熱殺菌)を行い、

そのまま瓶詰めにしたのが

新酒「生酛しぼりたて」。

今年のお酒の出来を計り知ることが

できる、まさに“今が旬”の

しぼりたてらしい、フレッシュな

荒々しい味わいと鮮烈な香りが

癖になること請け合いです。

ちなみに、一般的な日本酒は、搾った

後に火入れを行って数ヶ月間

貯蔵・熟成させることで、お酒の角が

とれてまろやかな味と芳香をまとった

深いコクを醸し出します。

新酒「生酛しぼりたて」の振舞酒は、

その量に限りがあるので、

お一人様一杯限り。

なくなる前にご試飲ください。

飲みそびれた方には、

「生酛しぼりたて」の本醸造と

大吟醸の販売も行っています。

こちらも、期間、数量ともに限定

となっており、売り切れ必至です。

さらに、無濾過生原酒、兵庫県限定

先行販売の「百黙」など、お値打ちの

銘酒の有料試飲もご用意しております

ので、お見逃しなきよう。

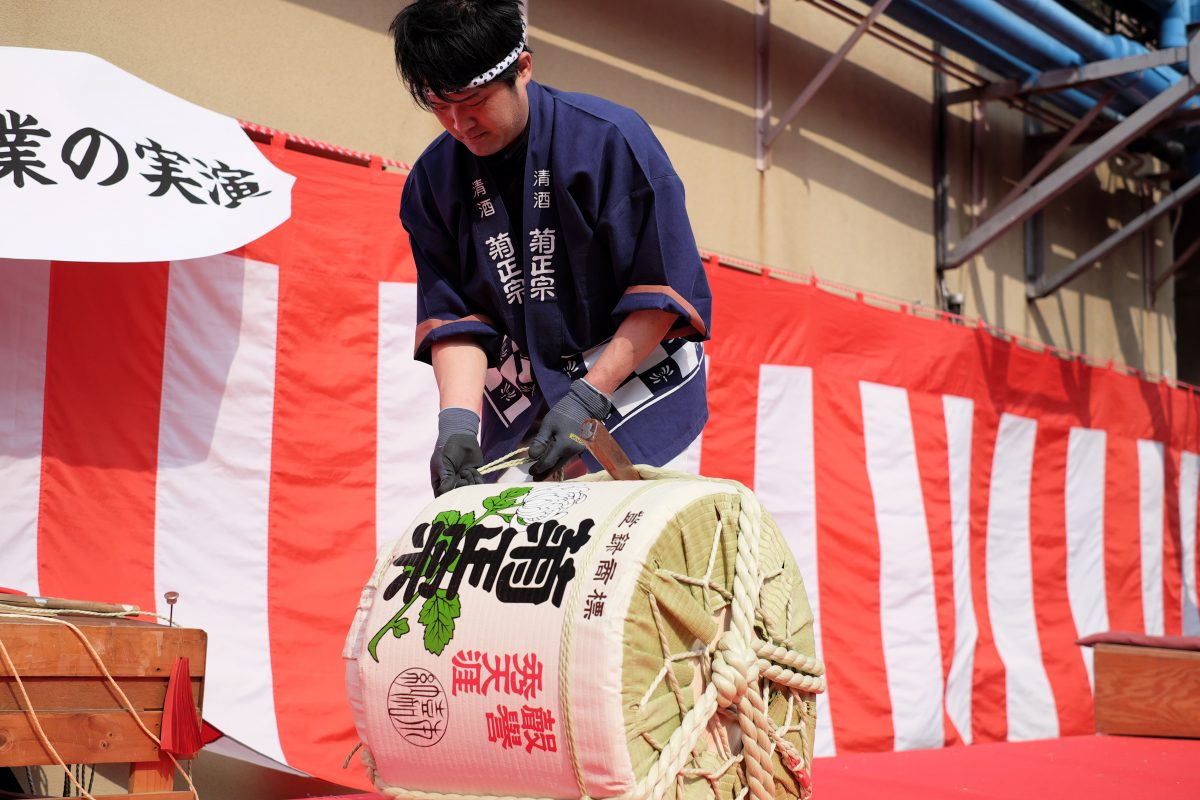

「嘉宝蔵」構内に設けた舞台では、

お楽しみいただける演目が目白押し。

技が光る「酒樽づくり」や

「菰巻き(こもまき)」の実演。

慣れた手つきで繰り出される

熟練の技術は、普段なかなか目にする

機会の少ない“匠の技”といえます。

舞台で披露される出し物も

バラエティ豊かなものばかり。

なかでも、「桂三度落語会」は、ぜひ

観ておきたい出し物のひとつです。

桂三度さんは六代目桂文枝師匠

(元・桂三枝)のお弟子さんで、

“3の倍数と3が付く数字のときだけ

アホになります”で一世を風靡した

ピン芸人「世界のナベアツ」が、

舞台から高座へと活躍の場を

移した現在の姿を披露します。

数々の舞台での経験が、その巧みな

話術に垣間見えてきます。

このほか、「懐かしの名曲カバー

ライブ」や「昭和レトロなちんどん屋

ハイカラパフォーマンス」など、つい

つい引き込まれる笑顔のひととき。

また会場内には、「粕汁やおでん、

たこ焼き」「吉川町うまいもん屋台」

「大起水産・生本まぐろの寿司と刺身

」などの屋台が軒を連ね、旨い酒と

旨い肴の競演を体験できます。

「酒蔵見学会」や「樽酒マイスター

ファクトリーの見学」も見所が満載。

普段、目にする機会がほとんどない

“酒造りの現場”は、新たな発見や

感動となって、きっと心に

刻まれることとなるでしょう。

内容盛りだくさんの密度の濃い

「蔵開きイベント」。

この日に合わせて体調を整え、

ぜひ皆さんお誘い合わせの上、

お越しくださいませ。