とくに、“わらび”“ぜんまい”は、時間をかけた下処理が大切です。

ぽかぽかとした天気のいい日に

暖かい日向(ひなた)に出たとき、

時折吹く風に

心地よさを感じたときなど、

春の足音が

間近に聞こえる季節となりました。

ちょうどこの時期、

スーパーの店頭には

“わらび”や“ぜんまい”など、

春の山菜が並び始めます。

残念なことに、

多くの子供たちにとって、

山菜は不人気です。

はっきりとした濃い味の

カレーやハンバーグ、

ファーストフードに慣れ親しんでいる

子供の舌に

薄味の煮浸しは物足りない、

独特のほろ苦さやぬめり、

食感が苦手など、

子供が好まないさまざまな理由が

あげられます。

調理前のアク抜きが

不十分だったことにより、

エグ味が残っていることも

よく聞くお話。

しかし、大人になり

お酒を飲むようになって、

居酒屋のお通しで出てくる

小鉢に盛られた“山菜のお浸し”

などを食べているうちに

その美味しさに

ハマる方も多いようです。

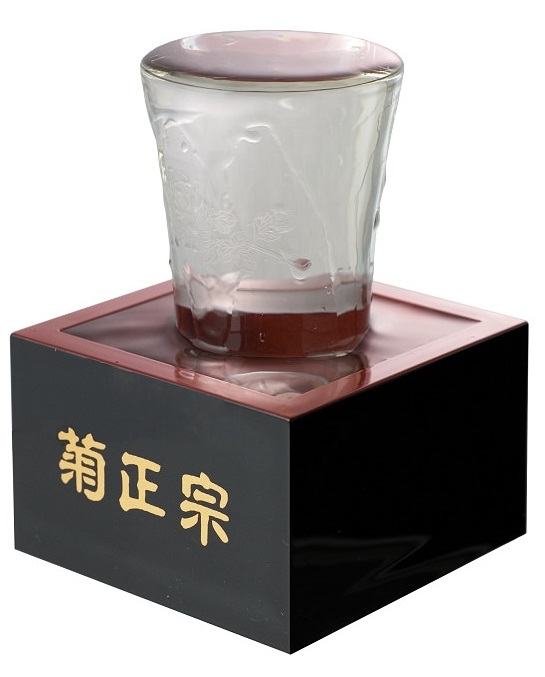

日本酒に合う

“旬”の美味しさとして

心待ちにしている方も

少なくないのでは。

春の山菜の代表格といえば、

“わらび”“ぜんまい”

そして“こごみ”です。

これらを調理するにあたり、

美味しくいただくために

大事なのは下処理。

“わらび”“ぜんまい”ともに、

アクが強いので十分に

アク抜きをすることが大切です。

“わらび”は、

握りこぶしのような形をした

先端の穂先を切り取ります。

鍋の底に平たく並べ、

重曹を回しがけ。

全体が浸るまで

沸騰したお湯を注ぎ、

落し蓋をして約8時間以上そのままに。

重曹が多すぎると柔らかくなり過ぎ、

少ないと苦味が残るので、

400gの“わらび”“ぜんまい”

に対して重曹大さじ1杯、

全体が浸るお湯が目安です。

一方、“こごみ”は

アクがほとんどないので、

根元の茶色く変色した部分を

切り落として、

しっかりと水洗いをすれば

下処理は完了。

また、“わらび”“ぜんまい”は

下処理をした水煮も一緒に

販売されているので、

それを利用するのも

手間いらずの調理方法のひとつ

といえます。

少しぬめりがあって

クセのない味わいの“わらび”は、

油揚げや人参と一緒に煮込んだ煮物や

豚バラ肉と一緒に炊いた

炊き込みご飯などがオススメです。

独特の食感が魅力の“ぜんまい”は、

ごま油で炒めたナムルや

お浸しはいかがですか。

“こごみ”はサクサク食感と

素材の風味が楽しめる天ぷらを

塩でいただくのが人気なようです。

よく似た“わらび”“ぜんまい”“こごみ”の見分け方。

“わらび”

“ぜんまい”

“こごみ”は、

シダ類の山菜で、

どれも食べるのは若い芽の部分です。

スーパー店頭では

名札がついて売られているので、

一目瞭然です。

しかし、自生しているのを

見かける機会は少なく、

かなり似ているので、

それぞれを見分けるのは

難しいかもしれません。

まずは、その見分け方から。

“わらび”は、

日当たりの良い場所に生え、

ツヤのない緑から赤褐色と、

日が当たる度合いによって

色は異なります。

特徴的なのは、

先端が小さく2〜3に分かれ、

握りこぶしのような

形状をしていること。

茎の断面は円形です。

和菓子の“わらび餅”は、

“わらび”の根から取れる

本わらび粉を水で溶いて火にかけ、

粘り気が出てくるまで練り込むのが

本来のつくり方で、やや黒っぽく、

弾力やコシのある食感。

本わらび粉の精製には手間がかかり、

1kgの“わらび”から採れる

本わらび粉は、わずか7、8gと

希少で高価。

なので、スーパーなどで売られている

“わらび餅”の原材料には

ジャガイモやレンコンなどの

でん粉が使われているとのことです。

“ぜんまい”は、

湿気の多い場所に自生し、

全体的に緑色で、

先端が渦巻き状に丸まって

綿毛に覆われているのが特徴です。

成長するにつれ

渦巻きのなかの葉が大きく開き、

綿毛はなくなります。

ちなみに、オモチャや機械部品の

駆動部に使われるゼンマイは、

くるっと丸めた形状が

“ぜんまい”の

先端部に似ていることから

名付けられたとのこと。

以上のふたつと比べて

あまり知られてはいませんが、

“こごみ”も

よく似た形状の山菜です。

色は、“ぜんまい”よりも

鮮やかな緑色で、

先端の渦巻きに綿毛はありません。

茎の断面は、カタカナの

“コ”の字のような形なので、

“ぜんまい”との違いは明らかです。

お酒を嗜む人にとって、

“わらび”、

“ぜんまい”、

“こごみ”は、

春の訪れを告げてくれる

“旬”の食材。

この美味しさを

十分に堪能できるようなら、

立派な大人の仲間入りと

いえるのかも知れません。