~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

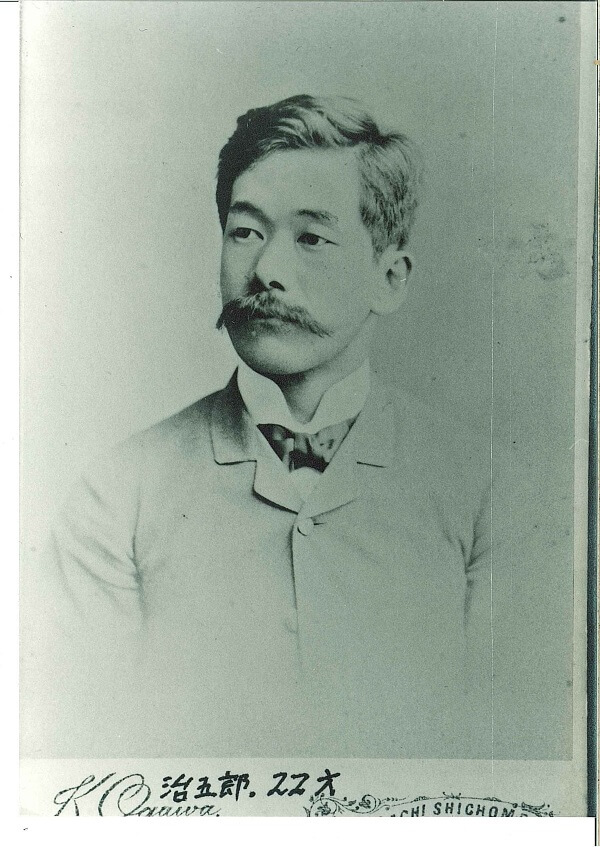

父、作之助の死に呆然自失。

「治五郎」が学習院の

幹事兼教授に抜擢された

1885年(明治18年)9月、

父の治郎作が享年74歳で他界。

亡くなる前の年に、

海軍権大書記官に

任命されたばかりでした。

突然、心の支えを失った

「治五郎」の喪失感は大きく、

しばらくは暗澹(あんたん)たる

日々が続いたといいます。

父が亡くなって数年が経った

1888年(明治21年)のこと、

学習院第4代院長に

三浦梧楼が就任しました。

「治五郎」が唱える

“華族、士族、平民の区別のない

平等教育の実施”

という意見に対し、

新しい院長は

“学習院は華族の学校なので、

華族優先の差別教育”

を主張したため、真っ向から対立。

どうしても意見を変えない

「治五郎」を疎ましく思う

新院長から、宮内省御用掛として

欧州への海外視察を命じられ、

苦々しくもこの提案を

受けることになったのです。

併せて、教頭職は解かれること

となりました。

そんなこともあり、

教育に対する情熱に

やや陰りを感じた「治五郎」は、

欧州視察の出航の前に、

師と仰ぐ枢密顧問官の

勝海舟の私邸を訪ねました。

欧州での見聞をもとに

学問に没頭しようとする考えを

告げたところ、

勝は笑みをたたえながら、

それを一蹴。

“それはいけない。

社会で事を成しつつ、

学問を成すべきだ”と諭され、

その忠言を深く受け止めました。

この短い言葉に込められた、

“高等教育者として、

また講道館師範として、

現場での研鑽を積みながら、

東西の学問に打ち込め”という

勝のエールに、

決意を固めた「治五郎」でした。

翌1889年(明治22年)9月、

最初の欧州視察がスタートしました。

1年4カ月にもおよぶ長期視察では、

フランス、ドイツ、オランダ、

オーストリア、イギリスなどを訪問。

とくにその国々の

教育制度の視察を中心に、

国民性や文化の見聞を広げました。

その様子は彼の“英文日記”に

つぶさに書き記されています。

この欧州視察での

「治五郎」の感想は、

“欧州の人に会うと、

知識ではかなわないと

感じることもあるが、

能力という点で

引けを取ることはなかった。

著名な教育者に面会しても、

日本人より優れているとは

必ずしも思わない。

もし劣っているとすれば、

日本は新しい教育になってからの

日が浅く、制度や人材などが

整っていないに過ぎない”

というもの。

そして、改めて教育の大切さを

自覚し直したといいます。

余談となりますが、

日本への帰路の船上で、

屈強な巨漢のロシア人士官を

“柔道”で投げ飛ばしたことが

新聞記事となり、

全国に彼の名や“柔道”を

広めることになりました。

~資料提供 公益財団法人 講道館~※転載利用不可

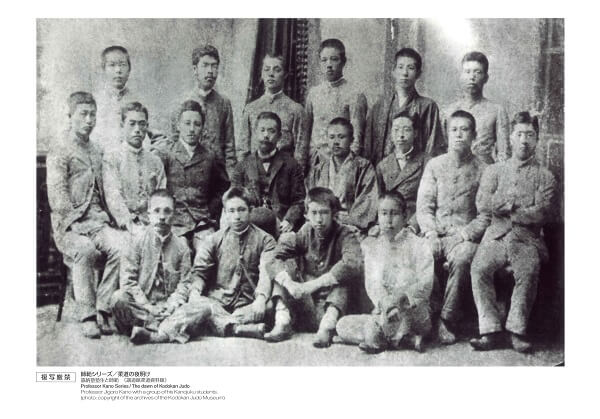

「治五郎」の“柔道”が一躍有名になった、

警視庁武術大会での勝利。

さて、「治五郎」が興した

“柔道”はというと、

1885年(明治18年)5月まで、

時は遡ります。

警視庁総監の三島通庸が催した

武術大会で、“講道館柔道”が

“警視庁柔術”を制するという

前代未聞の出来事が起こり、

“講道館柔道”の名が一躍、

世間に知られることとなります。

武術大会では、

“講道館”と“警視庁”が

それぞれ代表を出して、

行われたのは2試合。

最初の試合、

相手は巨漢で一門を代表する

四天王のひとりを繰り出します。

“学生柔道ごときに何ができる”

と舐めてかかった猛者に

臆することなく、

無名の白帯が

絞め技で失神させて完勝。

続く試合も

約30cmの身長差がある相手が、

力任せに挑んでくる力を

応用して技を掛け、

こちらも完勝で試合を決めました。

まさに“柔よく剛を制す”試合運びが

世間を沸かせたのは、

言うまでもないことです。

翌年も同じように

警視庁武術大会が開かれ、

“講道館柔道”と“警視庁柔術”が再戦。

最初の試合は

多彩な技で相手を翻弄した

“講道館柔道”の勝ち。

続く試合は、実力伯仲の

1時間にもおよぶ接戦が続きました。

関節技を極めたものの、

面子を重んじた相手が

参ったといわないため、

審判判定により

引き分けとなりました。

とはいえ、試合運びでは

“講道館柔道”の完全勝利で、

名実ともに、

“講道館柔道”の名前を

天下に轟かせる

キッカケとなりました。

何より、試合の勝ち負けだけに

こだわる柔術から、

試合後にお互いの健闘を讃え合う

“柔道”に大きく傾く

瞬間だったのかも知れません。

とくにこの最後の試合は、

後々までの語り草となりました。

最初の大会が行われたのは、

父の治郎作が亡くなる

約4カ月前のこと。

父として、

息子の「治五郎」がめざした

“柔道”が、世間に

大きく知れわたったことに喜び、

立派に成長した息子の姿を

微笑ましく思うとともに、

例えようのない幸福感を

感じ取ったに違いありません。

※参考文献

全建ジャーナル2019.6月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第6話/高崎哲郎

全建ジャーナル2019.7月号「文は橘、武は桜、嘉納治五郎〜その詩と真実〜」第7話/高崎哲郎

御影が生んだ偉人・嘉納治五郎/道谷卓